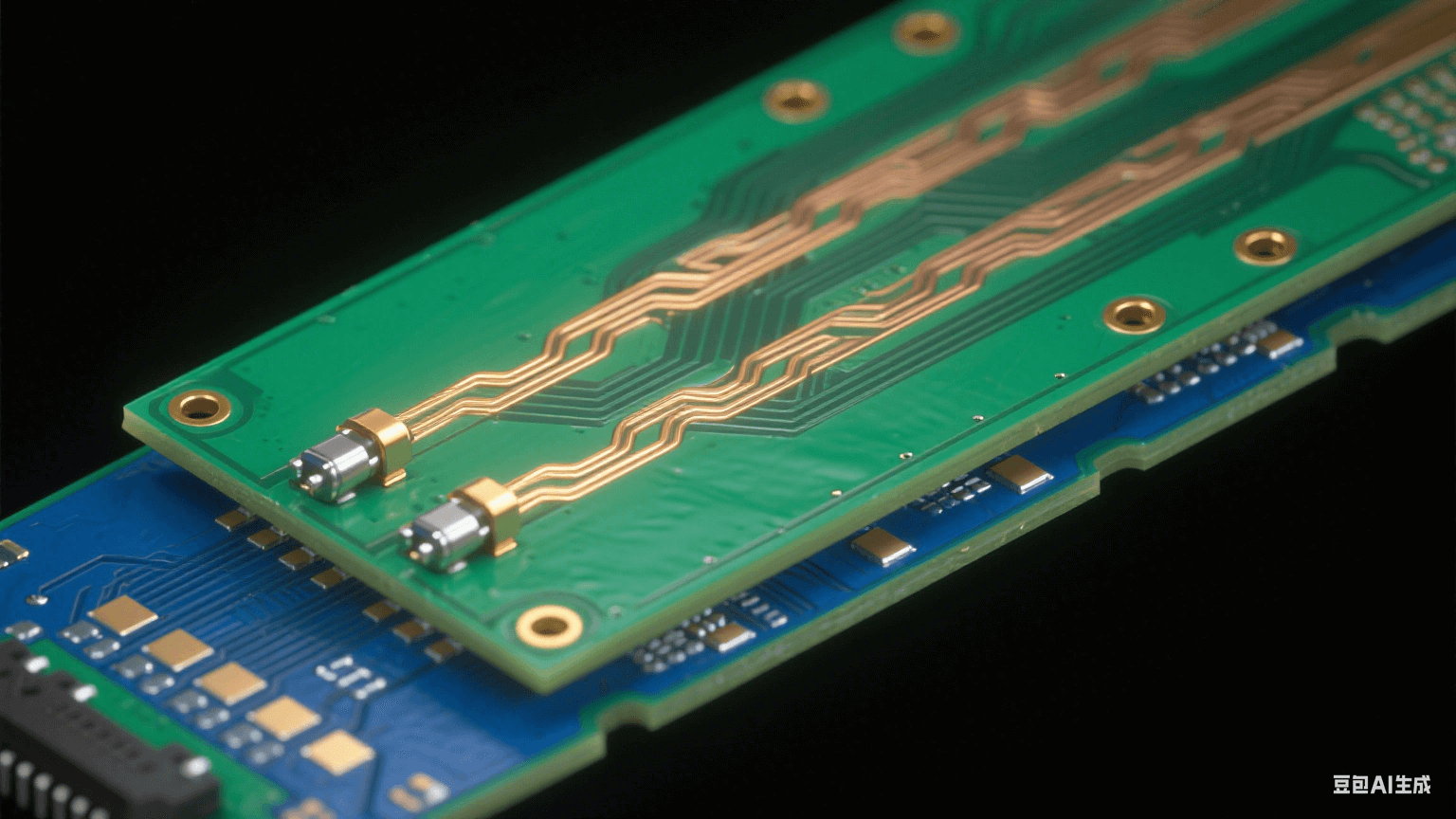

在高速数字电路和高速串行通信领域(如 PCIe, USB, DDR, HDMI, SATA 等),差分信号布线规则是保证信号完整性 (SI)、抑制电磁干扰 (EMI) 以及提升系统可靠性的核心技术基石。与传统的单端信号相比,差分信号利用一对相位相反、幅度相等的信号线进行传输,其固有的共模噪声抑制能力、更强的抗干扰性以及更低的电磁辐射特性,使其成为高速数据传输的首选方案。然而,差分信号的优势能否充分发挥,极度依赖于严谨、精确的 PCB 布线实践。任何对差分对布线原则的疏忽,都可能导致信号质量急剧恶化、时序混乱,甚至系统功能失效。

差分对布线的核心目标在于维持这对信号线从源端到接收端全程的高度对称性。这种对称性体现在电气特性(阻抗、延迟)和物理形态(长度、间距、走线环境)等多个维度。理解并严格遵守其布线规则,是高速 PCB 设计工程师的必备技能。

• 规则:差分对内的 P(正)线和 N(负)线必须保持长度相等,长度偏差需严格控制在系统允许的范围内(通常为几个 mil 到几十个 mil,例如 5-10 mil 是常见的高要求目标)。

• 原理:信号在 PCB 走线上传播存在延迟。如果 P 线和 N 线长度不等,信号到达接收端的时间就会产生差异(称为对内偏差)。这会导致差分信号在接收端叠加时,原本应该抵消的共模分量无法完全抵消,有效差分电压降低,信号质量下降,严重时产生时序错误。长度偏差是导致差分信号相位失配的主要因素。

• 实现:使用 PCB 设计软件的差分对布线功能,并设置严格的对内长度容差规则。布线后通过蛇形线(Tuning / Meander)在较短的线上精确补偿长度。

• 规则:差分对必须设计并实现精确的差分阻抗(Zdiff,如 90Ω, 100Ω 等)和共模阻抗(Zcomm)。

• 原理:阻抗不连续会导致信号反射,破坏信号完整性。差分阻抗是信号在差分模式下看到的特征阻抗。共模阻抗影响共模噪声的抑制能力。阻抗值由走线宽度(W)、走线间距(S)、介质层厚度(H)、介电常数(Er)以及参考平面等因素决定。

• 实现:

◦ 利用厂商提供的阻抗计算工具(如 Polar SI9000)或电磁场求解器进行精确计算和仿真。

◦ 与 PCB 制造商紧密沟通,确认其工艺能力(铜厚、介质厚度 / Er 控制精度)。

◦ 在 PCB 设计规则中定义并约束差分对的线宽、线距以及到参考平面的距离。

◦ 避免在差分对路径上出现可能导致阻抗突变的因素(如焊盘、过孔、参考平面缺口、靠近其他信号或器件)。

• 规则:P 线和 N 线在物理布局和走线环境上应尽可能保持镜像对称。

• 原理:任何破坏对称性的因素都会引入额外的对内偏差,可能导致共模噪声增加、EMI 加剧以及接收端信号质量劣化。

• 实现:

◦ 并行走线:P 线和 N 线应始终紧密平行布线,间距(S)保持恒定。避免不必要的交叉或分离。

◦ 环境一致:确保 P 线和 N 线处于相同的叠层结构中,具有相同的参考平面(最好是完整的地平面),并远离可能产生不对称耦合的干扰源(如强电流、时钟线)。

◦ 过孔对称:如果需要换层,P 线和 N 线应使用相同类型、相同数量的过孔,并且过孔的位置应尽量对称。差分过孔设计有助于维持阻抗连续性和对称性。

◦ 器件布局对称:驱动器和接收器芯片的差分引脚布局应便于对称布线,避免强制绕行导致的不对称。

• 规则:差分对下方(或上方)必须提供完整、无分割的参考平面(通常是地平面 GND,有时是电源平面 PWR)。

• 原理:参考平面是信号返回电流的主要路径。不连续的参考平面(如平面上的开槽、分割线、密集过孔区域)会:

◦ 破坏差分阻抗和共模阻抗的连续性,引起反射。

◦ 增大环路面积,导致辐射 EMI 增加。

◦ 可能迫使返回电流绕远路,产生地弹噪声并增加串扰。

• 实现:

◦ 在差分对布线区域下方,保持地平面的完整性至关重要,避免在关键高速差分通道下方进行平面分割。

◦ 如果必须跨越平面分割区,应在跨越点附近放置缝合电容(如 0.1uF),为高频返回电流提供就近通路(效果有限,应尽量避免)。

◦ 保持差分对与参考平面的距离(H)稳定,避免使用厚芯材区域走高速差分线。

• 规则:尽量减少差分对上的过孔数量;必须使用时,需优化设计以最小化阻抗不连续和信号反射。

• 原理:过孔本质上是三维结构,会引入寄生电容和电感,导致阻抗下降(容性不连续)和信号反射。同时,过孔残桩(Stub)会引起严重的信号完整性问题,尤其在高速率下。

• 实现:

◦ 最少化过孔:优化布局,尽量避免差分线换层。

◦ 优化过孔设计:

▪ 使用小尺寸过孔(减小寄生电容)。

▪ 在允许的情况下,移除非功能焊盘(Anti-pad)以减小电容。

▪ 增加过孔与周围铜箔(平面)的间隙(Anti-pad 尺寸),以减小寄生电容。

▪ 采用背钻(Back Drilling)技术去除过孔残桩,这是处理高速长链路(如背板)的关键工艺。

◦ 对称打孔:P 线和 N 线的过孔位置、类型和数量必须严格对称。

◦ 就近放置回流地过孔:在差分过孔附近放置接地过孔,为返回电流提供低阻抗路径,有助于维持阻抗和减少 EMI。

• 规则:

◦ 对内间距 (S):保持恒定,其值直接影响差分阻抗。

◦ 对外间距 (D):差分对与其他信号(单端或其他差分对)、电源、器件、板边等应保持足够大的距离。

• 原理:

◦ 对内间距 (S) 的恒定是维持阻抗一致性和对称性的基础。

◦ 加大对外间距 (D) 的主要目的是:

▪ 减少串扰 (Crosstalk):防止其他信号干扰差分对,或差分对的强信号干扰其他敏感电路(尤其是时钟、复位、模拟信号)。

▪ 降低 EMI:更大的间距有助于减小不同差分对之间的电磁耦合,降低整体辐射。

• 实现:

◦ 在 PCB 设计规则中明确设定对内间距 (S) 和最小对外间距 (D) 约束。

◦ 使用 3W(线中心间距≥3 倍线宽)或更严格的规则(如 5H,H 为到参考平面距离)来抑制串扰。对于非常高速或高密度设计,可能需要借助仿真确定最佳间距。

◦ 避免差分对靠近板边,以防辐射超标。

• 规则:在差分传输线的接收端(有时也在发送端)实施适当的端接电阻匹配。

• 原理:端接电阻的值(通常等于差分阻抗Zdiff)用于吸收传输线末端的信号能量,消除反射。这对于防止信号过冲、振铃,确保接收端获得干净的眼图至关重要。

• 实现:

◦ 最常见方式:在接收器的差分输入端并联一个阻值等于 Zdiff 的电阻(如 100Ω),直接跨接在 P 和 N 线之间(差分端接)。

◦ 其他方式:根据具体协议和芯片要求,可能采用戴维南端接(分压)、AC 端接(电容 + 电阻)等。务必参考芯片手册和应用笔记的要求。

◦ 布局要点:端接电阻必须尽可能靠近接收器(或驱动器)的引脚放置!走线要短且对称,避免引入额外的阻抗不连续或延迟偏差。

• 规则:对于关键的高速差分链路,设计阶段必须进行信号完整性 (SI) 和电源完整性 (PI) 仿真,PCB 制作完成后必须进行严格的测试验证。

• 原理:理论计算和规则约束是基础,但实际 PCB 的复杂性(叠层误差、材料特性、制造公差、过孔效应、串扰耦合等)需要通过仿真进行预测和优化。测试则是最终确认设计是否达标、制造是否合格的唯一手段。

• 实现:

◦ 前仿真(Pre-layout):在布线前,基于目标拓扑、器件模型和约束规则进行仿真,指导布局布线策略。

◦ 后仿真(Post-layout):提取实际布线的精确模型(如 S 参数模型),进行时域(眼图、TDR)和频域仿真,评估信号质量(抖动、噪声容限、时序裕量)、阻抗连续性和串扰水平。

◦ 测试验证:使用高速示波器(带差分探头)测量接收端眼图、抖动;使用矢量网络分析仪 (VNA) 测量差分阻抗和 S 参数;进行协议一致性测试和系统级 EMC 测试。

• 高速 SerDes 接口:PCIe (Gen4/5/6 及更高)、USB (3.2/4)、以太网 (10/25/40/100/400GbE)、SATA、SAS 等是差分信号布线规则应用最密集的领域。速率越高(如 112Gbps PAM4),规则执行越要严苛,对材料(Low-Dk/Df)、制造工艺(背钻精度、蚀刻均匀性)和仿真深度要求也越高。

• 内存接口:DDR4/DDR5 的时钟 (CK/CK#)、数据选通 (DQS/DQS#) 和部分数据线采用差分信号,对等长、阻抗和时序要求极高。

• 板级互连与背板:系统内板卡间的高速连接通常依赖差分对(如 SFP+/QSFP + 光模块接口、背板连接器),需处理更长的距离、更多连接器和过孔,背钻成为常用工艺。

• 高密度互连 (HDI) 设计:在手机、可穿戴设备等空间受限场景,如何在极小空间内满足差分对布线规则(尤其是间距和对称性)是巨大挑战,往往需要更精细的线宽 / 线距(3/3 mil 或更小)、微过孔和先进叠层设计。

• 射频与高速混合设计:高速数字差分线与射频模拟电路的共存需要更严格的隔离(间距、屏蔽)和地平面设计,防止数字噪声干扰敏感的射频信号。

特性 | 单端信号 | 差分信号 | 优势对比 |

信号线数量 | 1 根信号线 + 公共返回路径 (地) | 2 根信号线 (P 和 N) | 差分多占用 1 根线 |

抗干扰原理 | 依赖参考地电平 | 依靠 P 与 N 信号的差值 | 差分: 超强共模噪声抑制能力 |

抗噪能力 | 较弱,易受地噪声和串扰影响 | 极强,外部共模干扰被大幅抑制 | 差分胜出 |

EMI 辐射 | 较高(电流环路面积较大) | 极低(磁场相互抵消,环路面积小) | 差分胜出,更易通过 EMC 认证 |

电压摆幅 | 较大(需达到逻辑门限) | 较小(接收器检测差值) | 差分: 功耗更低,开关速度更快 |

时序精度 | 受噪声和反射影响较大 | 更高(噪声抵消,开关点定义更清晰) | 差分胜出,适合高速时序 |

布线复杂度 | 相对简单 | 复杂(需严格对称、等长、阻抗控制) | 单端胜出,但高速领域差分是必需 |

典型应用 | 低速控制信号、电源 | 高速串行链路 (PCIe, USB, DDR 时钟等) | 差分是高速领域的绝对主流 |

参考平面依赖 | 强(返回路径关键) | 较弱(但仍需保证对称参考环境) | 差分: 对地弹噪声敏感度略低 |

差分信号布线规则绝非纸上谈兵的理论教条,而是无数次工程实践与失败教训凝结而成的设计铁律。从精确的阻抗计算与等长控制,到贯穿始终的对称性原则、对参考平面完整性的执着、对过孔效应的谨慎处理、对间距的精细管理、正确的端接匹配,再到不可或缺的仿真与测试验证,每一个环节都紧密关联,共同构筑起高速信号稳定可靠传输的桥梁。

随着数据速率不断攀升(112Gbps PAM4 已商用,224Gbps 在路上),信号完整性裕量被极度压缩,对差分对布线的要求只会越来越苛刻。工程师必须深刻理解这些规则背后的电磁学原理,熟练运用现代 EDA 工具进行设计、约束管理和仿真分析,并与 PCB 制造商保持深度协作,确保设计意图能精准地转化为实物。唯有将差分信号布线规则内化为设计本能,才能在高速数字系统的复杂性与性能需求之间找到最优解,打造出稳定、高效、合规的电子产品。掌握并极致践行差分信号布线规则,是驾驭高速数字时代洪流的必备船桨。